|

|

||||||||

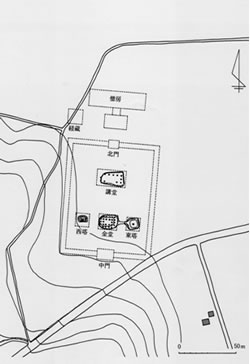

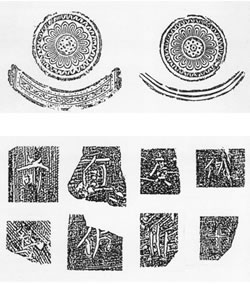

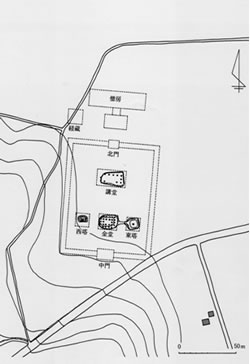

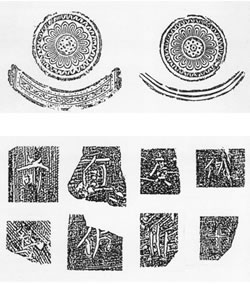

| 奈良時代、律令制のもとで常陸国新治郡に造られた寺院跡で、古くから4基の土壇跡(どだんあと)と多くの古瓦の出土が知られていました。 昭和14年(1939)からの発掘調査によって、金堂の東西にそれぞれ塔を配置し、東塔~金堂~西塔が一直線上に並ぶ特異な伽藍(がらん)配置をもつことが明らかとなりました。金堂跡の礎石には、すべてに柱座を造り出し、東塔跡の基壇上には塔心礎も見ることができます。 出土した古瓦の豊富さとともに文字瓦も見られ、奈良時代の東国への仏教文化の伝播(でんぱ)を知る遺跡です。 |

|||||||||

|

|

|

|

||

|

|

||||||||

| 奈良時代、律令制のもとで常陸国新治郡に造られた寺院跡で、古くから4基の土壇跡(どだんあと)と多くの古瓦の出土が知られていました。 昭和14年(1939)からの発掘調査によって、金堂の東西にそれぞれ塔を配置し、東塔~金堂~西塔が一直線上に並ぶ特異な伽藍(がらん)配置をもつことが明らかとなりました。金堂跡の礎石には、すべてに柱座を造り出し、東塔跡の基壇上には塔心礎も見ることができます。 出土した古瓦の豊富さとともに文字瓦も見られ、奈良時代の東国への仏教文化の伝播(でんぱ)を知る遺跡です。 |

|||||||||

|

|

|

|

||