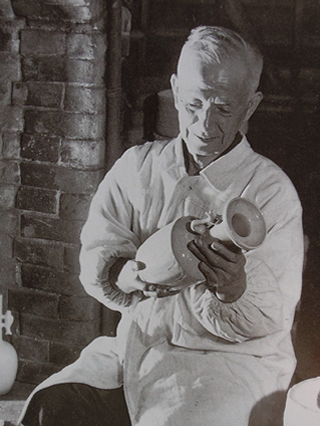

板谷波山(陶芸)

1872年〜1963年

(明治5年〜昭和38年)

1872年3月3日、真壁郡下館(現 筑西市)に生まれる。

東京美術学校(現 東京藝術大学)彫刻科で学ぶ。

石川県工業学校で教鞭をとりながら、陶芸の研究を行う。

31歳の時、陶芸で立つ決心をし、東京田端にて築窯(三方焚口倒焔式丸窯)、郷里の筑波山・加波山に因み、波山と号す。

薄絹を被せたようなマット調の「葆光釉」を考案。

1953年(81歳)、陶芸家として初の文化勲章を受章。翌年には、横山大観とともに茨城県名誉県民の第一号となる。

「葆光彩磁珍果文花瓶」(泉屋博古館東京蔵)が、近現代作品で初の重要文化財指定を受ける。

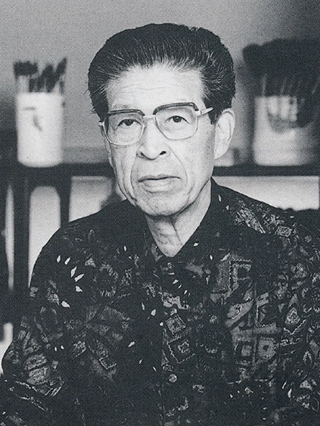

森田茂(洋画)

1907年〜2009年

(明治40年〜平成21年)

1907年3月30日、下館町(現 筑西市)に生まれる。

幼少期より母方の祖父母の下で育てられる。

茨城県師範学校(現 茨城大学)時代に油絵を始める。

19歳、帝展で出合った熊岡美彦・鈴木清一らの作品に感動。熊岡の勧めで、東京で学ぶ決心をする。尋常小学校の教員を務めながら、熊岡洋画研究所夜間部にて学ぶ。

飛騨高山写生旅行を機に、祭り・風物をテーマにした作品を描く。

特に山形県の黒川能(国指定重要無形民俗文化財)は、作家のライフワークとなった。

1976年(69歳)、日本藝術院会員。

1993年(86歳)、文化勲章受章。

大久保婦久子(皮革工芸)

1919年〜2000年

(大正8年〜平成12年)

1919年1月19日、静岡県加茂郡下田町(現 下田市)に生まれる。

画家を目指し、女子美術専門学校(現 女子美術大学)師範科西洋画部に入学したが、夏季講習会にて革の染色に出合い「革の肌合い」に魅せられる。しばらく絵画を続けたが、日展皮革で初入選し、山崎覚太郎(漆芸)の熱心な勧めもあり、皮革工芸一筋となる。

大久保は、皮革造形の世界に果敢に挑戦し続けたパイオニアである。

古代をモチーフにロマンあふれる作風を展開した。

2000年(81歳)、文化勲章受章。

浅香鉄心(書)

1926年〜1997年

(昭和元年〜平成9年)

1926年12月26日、下館市(現 筑西市)に生まれる。

小学校の頃、急務室の先生の勧めで筆を持つ。

15歳で兵隊に入り、19歳の時サイパン沖海戦で負傷、瀕死の状態になり帰国。

終戦後の混乱する世相の中で、日本人としてよって立つものとしての「書」を意識、書の道に入る決心をする。

31歳、平尾孤往に師事。

文人趣味豊かな連綿行草の流暢な書体を開拓する。

第4回日展・特選、第16回日展・文部大臣賞、第45回日本藝術院賞受賞。

飯野農夫也(木版画)

1913年〜2006年

(大正2年〜平成18年)

1913年7月23日、五所村(現 筑西市)に生まれる。

17歳の時、真岡町高松邸にて清水登之に油彩を教わる。真岡中学校卒業後、上京。プロレタリア美術研究所に入る。

19歳、父没後、家や田畑の相続権を失ったことにより、「野良の芸術家」を目指す決意する。

24歳の時、鈴木賢治の勧めで版画を始める。

郷里の農村風景や人々の営みを、愛情込めて表現する。

旧関城町庁舎壁画の原画(版画)の他、公共施設の壁画の原画(版画)を制作。

大西勲(漆芸)

1944年〜2024年

(昭和19年〜令和6年)

1944年6月30日、福岡県中間町(現 中間市)に生まれる。

26歳の時、鎌倉彫の木内晴岳に弟子入りし、のちに髹漆(きゅうしつ)の人間国宝・赤地友哉に弟子入りする。

36歳の時、夫人の出身地である下館市(現 筑西市)に転居。

茨城県北部(久慈郡大子西金)の良質な漆に出合い、以降、筑西市にて制作活動を行う。

髹漆は、素材選びから上塗りまで全ての工程を行う。

古来より伝わる歪みを極力無くすための「曲輪造」の技法を継承し、生地造りに卓越した技量を発揮する。堅牢かつシャープな趣が持ち味である。

2002年(58歳)、重要無形文化財保持者「髹漆」(人間国宝)に認定。